Caratteri identitari nell’evoluzione urbana

A ottant’anni dalla distruzione del Centro Storico di Firenze, si intende porre l’attenzione sulla complessa ricostruzione

delle aree che oggi si dimostrano un esempio di integrazione tra il tessuto storico e l’architettura moderna, risultato di una stratificazione di valori e caratteri culturali capaci di costituire una continuità visiva e identitaria nel complesso urbano. Attraverso una rilettura storica e attuale di via Por Santa Maria, lungarno Acciaiuoli, via de’ Guicciardini, borgo San Jacopo, via de’ Bardi, si intende attuare una reinterpretazione dei luoghi sempre più rivolta alla salvaguardia e promozione di valori i quali non sono mai statici ma evolvono nel tempo allineandosi, o reagendo, ai cambiamenti nei valori sociali, culturali, ambientali e d’uso.

Progetto

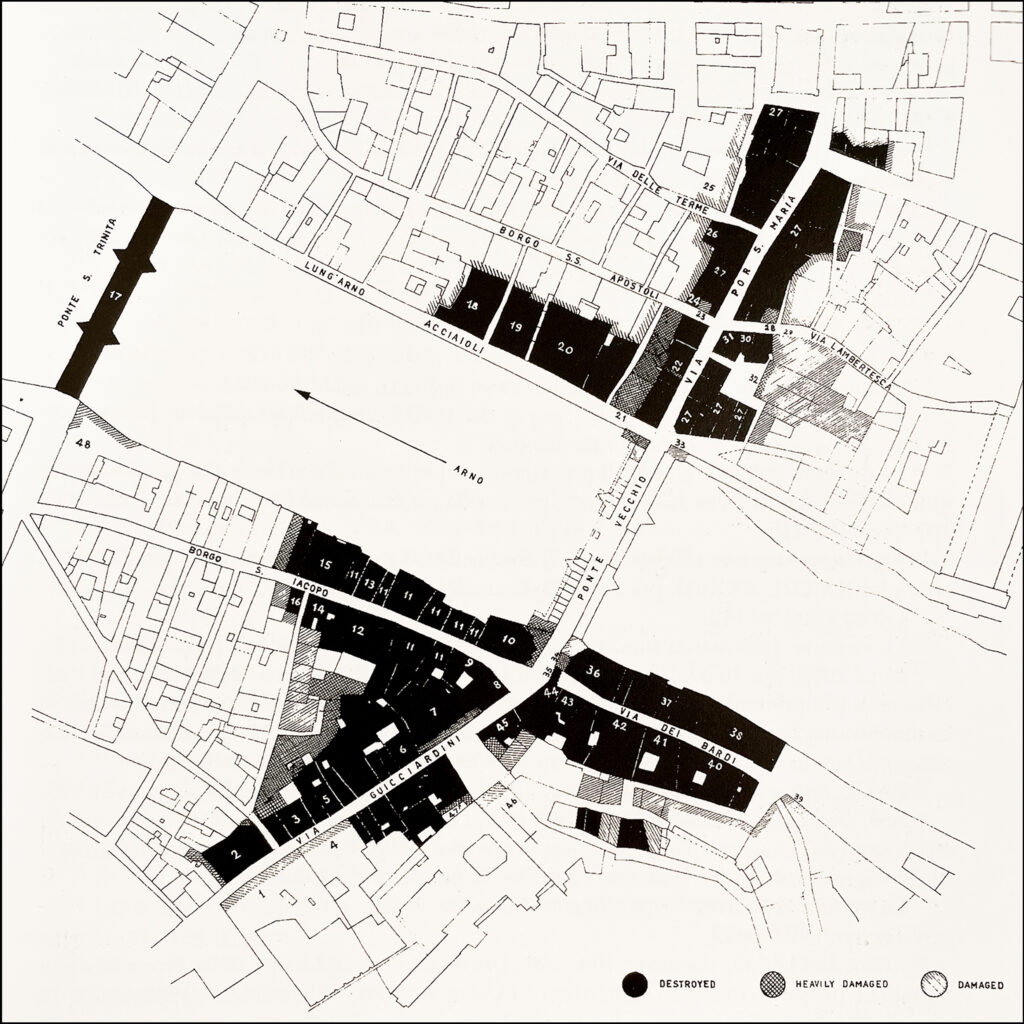

La notte tra il 3 e il 4 agosto 1944, le truppe tedesche, spinte dall’arrivo degli Alleati da sud, si ritirano verso la zona nord di Firenze. Se fino a quel momento il riconosciuto valore dell’area monumentale aveva reso il centro storico una zona sicura, il rispetto per il patrimonio culturale non è più prioritario. Il 29 luglio si impone l’evacuazione degli edifici

delle aree limitrofe a Ponte Vecchio dove verranno posizionate le mine: è la prima fase dell’operazione Feuerzauber, Incantesimo di fuoco. Le distruzioni modificano il paesaggio urbano, restano in piedi scheletri informi di case e di torri e la riedificazione del centro cittadino è invocata come segno di rinascita civile, di ricostruzione etica della società uscita dalla guerra e dal Fascismo.

Si osserva che la distruzione non ha sconvolto la rete stradale antica, offrendo la possibilità di delineare il piano di ricostruzione “secondo concetti di misura e di equilibrio”, pertanto “si tratterà soprattutto di trovare le giuste proporzioni, perché ciò che più disturba […] è la brusca alterazione di un certo ritmo che costituisce la continuità visiva e spirituale di un complesso urbanistico”.

Il concorso per il piano di ricostruzione bandito dal Comune nel dicembre 1946, si conclude senza esiti praticabili e si rende inevitabile ricostruire i singoli lotti affidandosi alla sensibilità di progettisti e committenti. Non mancano interventi che dimostrano un professionismo colto e attento alla qualità espressiva della materia, creando una “qualità diffusa” nell’ambiente urbano. Come suggerisce E. N. Rogers, l’analisi di queste opere si concentra sul recupero della tradizione e della storia, non come atto di mero formalismo e stilismo, bensì come riappropriamento di valori e qualità spaziali e simboliche andate perdute. I nuovi edifici non ricalcano planimetricamente i modelli tipologici della città antica, le distribuzioni interne sono dettate dal funzionalismo e dalle esigenze igieniche. La frammentazione del tessuto antico si rilegge invece nella composizione dei prospetti. Fronti articolati caratterizzati dalla presenza di sporti, dalla declinazione delle aperture, dal rapporto tra pieni e vuoti, da una diversa finitura esterna in pietra o intonaco, dall’uso del cemento a vista, accomunati perlopiù da basamenti in pietra. Elementi ricorrenti del paesaggio urbano vengono scomposti, analizzati nei caratteri identitari e reinterpretati, riuscendo a riproporre i valori della città tramite un’espressione architettonica propria del loro tempo.

Gli edifici distrutti o danneggiati dalle mine tedesche nella zona di Ponte Vecchio, da HARTT 1949

Seminario

Temi e obiettivi

Il seminario Firenze Forma Continua_Incantesimo di fuoco si pone l’obiettivo di raccontare e promuovere le stratificazioni culturali e urbanistiche su diversi livelli tematici, dandone rinnovata percezione. Attraverso processi di conoscenza e trasmissione del patrimonio, l’attività si concentrerà sulla lettura storica e attuale di via Por Santa Maria, lungarno Acciaioli, via de’ Guicciardini, borgo San Jacopo, via dei Bardi.

Tramite il coinvolgimento di Archivi e Fondazioni, si intende promuovere lo straordinario patrimonio archivistico e di fondi fotografici storici della città di Firenze e, allo stesso tempo, sostenere le esperienze contemporanee della rappresentazione d’architettura.

Programma

Il programma prevede interventi multidisciplinari da parte di docenti e il coinvolgimento a vario titolo di Associazioni e Cooperative utili ad apportare ulteriori spunti e approfondimenti al progetto del workshop.

Durante la settimana, si alterneranno lezioni frontali e progetti di gruppo, con lo scopo di far confluire in maniera intensiva conoscenze teoriche e concrete applicazioni progettuali.

Team

Docente responsabile: Gianluca Belli

Altri docenti e collaboratori: Carlo Francini, Giovanni Gubitosa, Elisa Mastrangelo, Vanessa Staccioli, Gaia Vannucci

Periodo di svolgimento: maggio – novembre 2024

Organizzato da HeRe_Lab, con il Dipartimento di Architettura e l’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale

e rapporti con UNESCO del Comune di Firenze, che ha condotto e coordinato le attività.

Sono stati coinvolti a vario titolo: Archivio di Stato di Firenze, Archivio Storico del Comune di Firenze, Biblioteca di Scienze Tecnologiche dell’Università degli Studi di Firenze, Fondazione Michelucci.

Allestimento

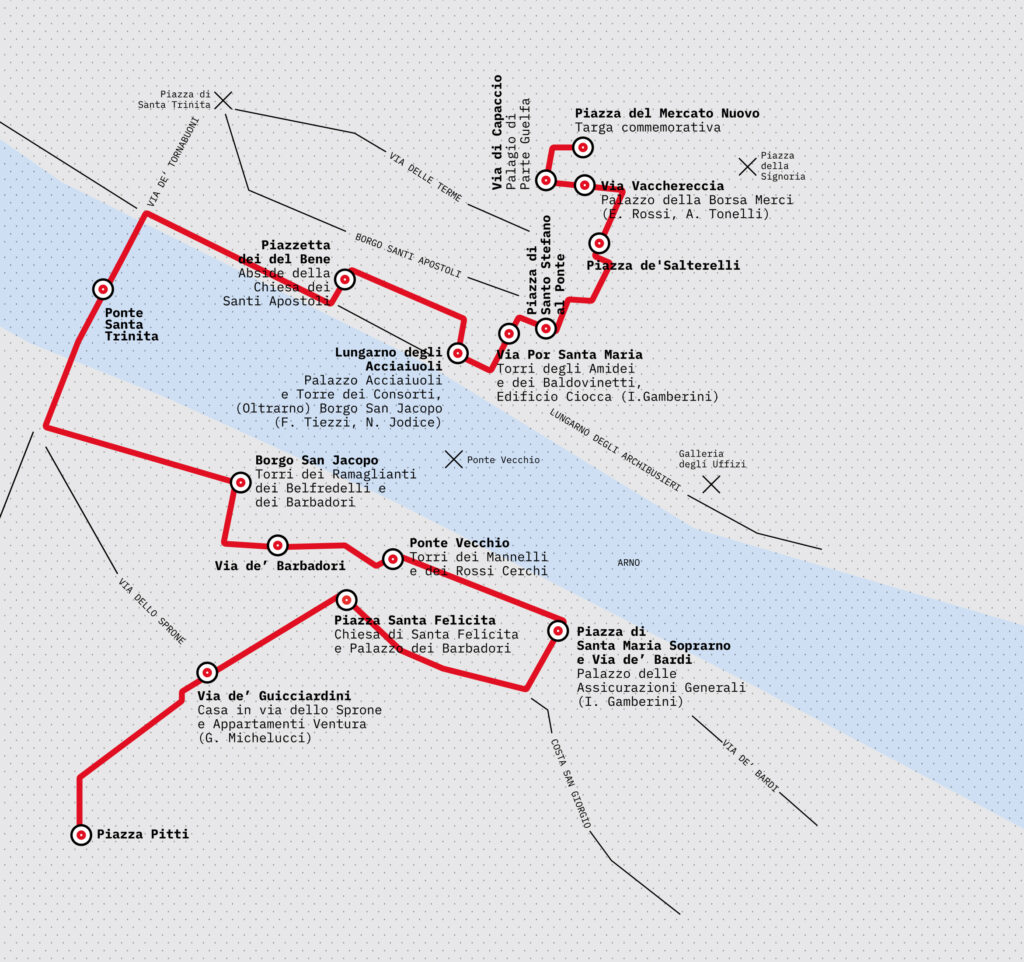

Itinerario

L’itinerario pedonale ha inizio in Piazza Pitti dalla quale si accede a via de’ Guicciardini. Giunti in Piazza Santa Felicita si risale la Costa San Giorgio imboccando la scalinata che conduce a Piazza di Santa Maria Soprarno. Il percorso prosegue nel tratto novecentesco di via de’ Bardi e quindi in via de’ Barbadori. Fiancheggiando le torri dei Belfredelli e dei Ramaglianti si giunge in Borgo San Jacopo e si prosegue fino al ricostruito Ponte Santa Trinita. Si percorre quindi Lungarno degli Acciaiuoli e, alla vista del campanile della Chiesa dei Santi Apostoli, si penetra nell’isolato accedendo alla Piazzetta dei Del Bene. Tramite vicolo dell’Oro ci si affaccia nuovamente sul Lungarno per proseguire in via Por Santa Maria fino a Piazza di Santo Stefano. Attraverso stretti chiassi si arriva in Piazza de’ Salterelli, via Vacchereccia e, passando per la Volta dei Mercanti del Palazzo della Borsa Merci si giunge al Palagio di Parte Guelfa. Infine, percorrendo via di Capaccio, si arriva in Piazza del Mercato Nuovo, dove un’iscrizione all’angolo con via Calimala ricorda le vestigia antiche, le distruzioni della guerra e celebra la ricostruzione.

.

Lunghezza_2 km Percorrenza_60 min Difficoltà_facile

un progetto di

Comune di Firenze

Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e rapporti con UNESCO

Università degli Studi di Firenze, UNIFI

Dipartimento di Architettura, DIDA

/

HeRe Lab Laboratorio congiunto

Heritage and Research

Comune di Firenze | UNIFI

coordinamento

Carlo Francini, Comune di Firenze | HeRe Lab

Giuseppe De Luca DIDA | HeRe Lab

Gianluca Belli DIDA | HeRe Lab

team

Giovanni Gubitosa HeRe Lab Elisa Mastrangelo HeRe Lab

Vanessa Staccioli didacommunicationlab

Gaia Vannucci HeRe Lab

studenti DIDA

Lucia Bacherini, Federica Bargellini, Silvia Barlone, Diego Battistini, Daryl Elia, Alessia Flora, Matteo Gatti, Adele Gremigni, Aurora Luchini, Gabriele Pauselli, Lemin Ren, Federico Risicaris, Riccardo Segoni, Lorenzo Spinelli,

Giulia Verdiani

in collaborazione con

Andrea Aleardi, Fondazione Michelucci Simone Barbi, DIDA UNIFI Chiara Cappuccini, ASFi Lorenzo Ciccarelli, DIDA UNIFI Fortunato Faga, BST UNIFI Francesca Gaggini, ASCFi Silvia Gasparotto, UNIRSM Ivano Lollo, Cineteca di Bologna Lorenzo Mingardi, DIDA UNIFI Nadia Musumeci, Fondazione Michelucci Maria Felicia Nicoletti, BST UNIFI Giulia Pili, BST UNIFI Riccardo Butini, DIDA UNIFI Giuseppina Carla Romby

con il supporto di

Laboratorio LIA-BIM

Laboratorio Architettura e Autocostruzione

Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura

Fondazione MUS.E

si ringraziano

Valentina Ippolito, Lorenza Racano, Stéphane Giraudeau, Giancarlo Littera, Paola Iadà, Luciana Bizzini, gli uffici amministrativi della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze,

gli uffici amministrativi del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, gli uffici amministrativi dell’Archivio di Stato di Firenze, la Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura, l’Ufficio UNESCO del Ministero della Cultura, la fondazione MUS.E.

Progetto finanziato a valere sui fondi Legge 20 febbraio 2006, n. 77 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella “lista del patrimonio mondiale”, posti sotto la tutela dell’UNESCO.